Dans les riches plaines d'alluvions de la Mésopotamie, les récoltes plus régulières et plus abondantes nécessitent des infrastructures d'irrigation, donc des travaux d'aménagements importants. Des digues et des barrages pour diriger ou évacuer l'eau, des réservoirs naturels ou artificiels pour la stocker provisoirement, mais aussi creuser et curer des fossés et des rigoles, drainer et assécher des marécages de leurs eaux stagnantes afin de les ensemencer, etc. Mais plus important encore, c'est l'entretien régulier de ces infrastructures hydrauliques fragiles qui doit être réalisé continuellement en dehors des périodes de fortes activités agricoles sous peine de voir les récoltes emportées ou grillées par le soleil. Avec l'augmentation de la population, la surface cultivée s'étend, les villages deviennent des villes, mais les travaux d'aménagements hydrauliques, particulièrement pénibles et ingrats, augmentent également. Grâce au surplus de céréales, de plus en plus d'ouvriers sont affectés à l'édification et l'entretien de tous ces ouvrages hydrauliques.

C'est à la fin de la période d'Obeïd que commence à apparaître une hiérarchisation sociale attestée par le fait que toutes les maisons n'ont plus la même taille, les plus grandes dépassant 200 m2. D'autres maisons ne contiennent plus d'outils manuels. Les constructions les plus imposantes se développent au milieu de la cité et sont entourées de maisons plus modestes. Des villages, à force de s'agrandir, sont maintenant devenus des cités urbanisées. (1)

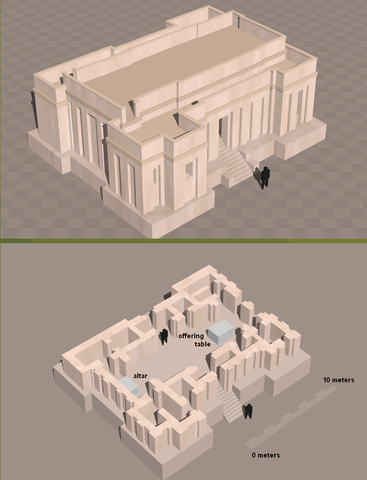

Un « temple ou palais » monumental pour l'époque, dont l'utilisation réelle est toujours débattue, occupe le centre de la cité. Il sert probablement à différents usages comme le stockage des surplus, les réunions publiques et les rites religieux.(2)

Au maximum de son expansion, la cité d'Éridu couvre une surface de 10 à 12 hectares pour environ 4000 habitants. Elle a besoin d'une surface cultivée et irriguée de 10 à 20 km2 , le long du fleuve, à laquelle il faut encore ajouter des jardins, des vergers et des pâturages.