3.2 Du nomadisme à l'agriculture

Les villages d'agriculteurs dégagent des surplus.

P. 15

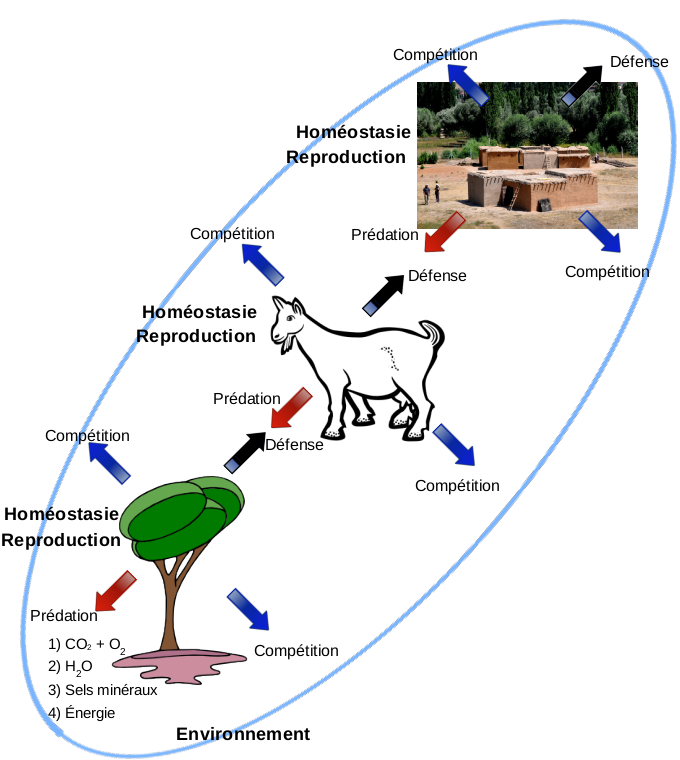

Les villages d'agriculteurs-éleveurs deviennent les prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire du territoire qu'ils adaptent à leur survie.

Cette meilleure efficacité, tant de la prédation que de la compétition, n'est pas gratuite pour autant et nécessite une organisation plus rigoureuse, ainsi que des infrastructures adaptées.

La population dans les villages améliorent constamment les aménagements agricoles qui lui sont indispensables, mais cela a un coût en travail de défrichage, de bêchage, sarclage, transport, etc. Mais également un coût en travail de construction et d'entretien d'infrastructures telles que des maisons, des silos, des greniers, un bâtiment commun, etc. Le village peut nécessiter aussi un mur de protection, que ce soit contre les inondations ou contre les pillages, lui aussi générateur d'un coût en travail de construction et d'entretien. Les coûts cumulés en travail représentent une charge grandissante devant être répartie entre tous les villageois et programmée en dehors des travaux prioritaires dans les champs.

Pour que le village se développe et puisse supporter tous ces coûts supplémentaires, c'est que la production agricole ne se contente plus de nourrir uniquement l'agriculteur et sa famille, elle produit plus, un surplus, une plus-value importante.

De nouvelles ressources émergent dans les villages: d'abord des excédents agricoles, et c'est la collecte de ces excédents, leur stockage, puis leur répartition qui va à nouveau transformer les hiérarchies de dominance. Mais aussi des heures de travaux collectifs pour des maisons, des silos, des murs, etc qui devront recevoir compensation ou rémunération en nature. Ce sont uniquement ces surplus de récolte qui permettent l'émergence de ces infrastructures collectives, mais également des artisans capables de les construire et de les entretenir au fil des saisons, donc une spécialisation plus importantes de certains individus. (1)